【印刷用PDFファイルはこちらessay-202505】

武庫女日文古典部 リレーエッセイ vol.9(2025年5月)

『百人一首』撰者は藤原定家ではない

寺島 修一

『百人一首』の撰者は長らく藤原定家とされてきましたが、そうではないとする説もこれまでに出されてきました。近年、非定家説がこれまでになく注目されています。

『百人一首』に収められている和歌は、すべて勅撰集から選ばれています。所収歌人はほぼ年代順に配列されていて、冒頭からしばらく万葉歌人が並びますが、それらの歌人の歌もすべて勅撰集の歌です。しかし、末尾の2首である後鳥羽院と順徳院の歌は、10番目の勅撰集『続後撰集』に収められているものの、この集は定家の没後に成立したため、定家がそこから選ぶことはできません。

この点について、従来は次のように説明されてきました。定家が撰者を務めた九番目の勅撰集『新勅撰集』は、草稿段階において後鳥羽院や順徳院など承久の乱に関係した人物の歌が含まれていました。しかし、鎌倉幕府との関係を憂慮した摂関家の九条道家・教実父子がそれに難色を示し、定家はその意向を受け入れて百首余りの歌を削除しました。その削除歌の中に両院の『百人一首』歌も含まれていたと推測して、定家は『新勅撰集』の草稿から両院の歌を選んだのだと考えられてきたのです。定家が自ら『百人一首』を書いたとされる小倉色紙には両院の色紙が現存します。

『百人一首』の原型とされる秀歌撰として『百人秀歌』という作品が存在します。『百人秀歌』は百一首からなり、配列は『百人一首』と異なりますが、選ばれた歌人のうち98人は共通しています。『百人秀歌』から3人を除き、代わりに後鳥羽院と順徳院を加えると『百人一首』になります。

定家の日記『明月記』文暦2(1235)年5月27日条には、定家が息子の為家の岳父(妻の父)である宇都宮頼綱(蓮生)から、嵯峨中院の障子(襖)を飾る色紙に和歌を書いてほしいと依頼され、渋々応じて色紙を送ったことが記されています。選ばれた歌は「古来の人の歌各一首」で、天智天皇から藤原家隆・藤原雅経に及ぶと記されています。鎌倉幕府の有力者であった蓮生に、承久の乱の首謀者である後鳥羽院と順徳院の歌を送ることはありえないので、この記事は『百人秀歌』を指していると考えられます。小倉色紙には偽物が極めて多く、両院の色紙は疑わしいのです。

定家は『百人秀歌』から歌を差し替えて後鳥羽院と順徳院の歌を入れ、『百人一首』を完成させたのだと考えられてきました。しかし、両院の歌だけ草稿から選ぶというのは原則から外れていますし、そもそもそれらが草稿にあったというのも証拠のない話です。

従来は定家が撰者であることを前提に『百人一首』の成立が論じられてきましたが、その前提を外した方が合理的ではないかという見方が強まっています。実は最近の成立論で格別新たな資料が見出されたわけではありません。従来の資料解釈の確度を高めていった結果として、定家や為家ではない後人が歌を差し替えた可能性が高いと指摘されているのです。

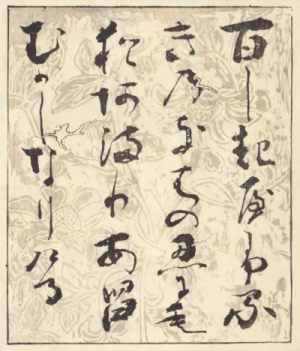

小倉色紙「百しきや」(順徳院歌)複製

[松平定信] [編]『集古十種 : 法帖定家卿眞蹟小倉色紙』,[出版者不明],[19–]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1881097

(参照 2025-05-04)

◇次回は2025年9月上旬公開予定